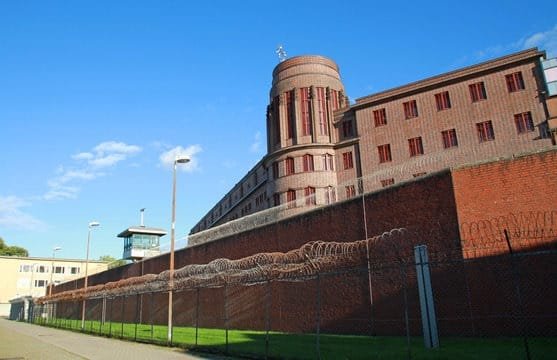

Hamburg – Die Hansestadt steht vor einem ernsthaften Problem: Überfüllte Gefängnisse und ein Justizsystem, das scheinbar an seine Belastungsgrenze gestoßen ist. Jetzt wurde bekannt, dass Hamburg in den vergangenen Wochen mindestens 30 Straftäter vorzeitig auf freien Fuß gesetzt hat, weil schlichtweg kein Platz mehr in den Justizvollzugsanstalten vorhanden ist. Die Maßnahme sorgt für heftige Diskussionen – sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung.

Die Hintergründe: Warum die Gefängnisse überfüllt sind

Hamburgs Gefängnisse sind seit Jahren stark ausgelastet. Laut Justizbehörde liegen die Belegungszahlen in den Haftanstalten aktuell bei etwa 100 Prozent, teilweise sogar darüber. Das Problem sei nicht neu, habe sich jedoch durch die steigende Zahl an Haftbefehlen und die Verurteilung von Straftätern weiter verschärft.

„Wir haben schlichtweg nicht die Kapazitäten, alle Personen inhaftiert zu halten, die rechtlich gesehen ins Gefängnis gehören würden“, räumte ein Sprecher der Behörde ein. Besonders betroffen seien die Untersuchungshaftanstalten, in denen sich die Lage zuspitze.

Die Folge: Nicht nur verurteilte Straftäter werden entlassen, sondern auch mutmaßliche Täter, die auf ihre Gerichtsverhandlung warten.

Wen betrifft die Freilassung?

Die 30 freigelassenen Personen sollen überwiegend sogenannte „leichtere Straftaten“ begangen haben, heißt es aus Justizkreisen. Darunter fallen Delikte wie Diebstahl, Betrug und kleinere Drogendelikte. Schwerwiegende Straftaten, wie Gewalt- oder Sexualdelikte, seien nicht betroffen, versichern die Behörden.

Doch die Maßnahmen stoßen auf Skepsis: Kritiker argumentieren, dass auch Wiederholungstäter oder Personen, die sich bereits der Haft entzogen haben, unter den Entlassenen sein könnten. „Die Gefahr, dass diese Personen erneut Straftaten begehen, ist real und muss ernst genommen werden“, sagte ein Hamburger Rechtsanwalt gegenüber der Presse.

Die Reaktion der Politik

Die Entscheidung, Straftäter freizulassen, hat auch in der Politik für kontroverse Diskussionen gesorgt. Während die Justizbehörde die Maßnahme als „ultima ratio“ bezeichnet, kritisieren Oppositionsparteien die rot-grüne Landesregierung scharf.

„Es ist ein Armutszeugnis für den Rechtsstaat, dass Hamburg nicht in der Lage ist, ausreichende Haftplätze bereitzustellen“, erklärte ein Vertreter der CDU. Die AfD forderte, dass dringend neue Gefängnisse gebaut werden müssten, um der wachsenden Zahl von Straftätern gerecht zu werden.

Die Grünen hingegen betonten, dass die Lösung nicht in einer „Inhaftierungspolitik um jeden Preis“ liege, sondern in Präventionsmaßnahmen und einer Reform der Strafjustiz.

Die Perspektive der Justizbehörde

Laut Justizbehörde sei die Freilassung ein unvermeidbarer Schritt gewesen, um das System vor einem Kollaps zu bewahren. Sprecher betonten, dass die Entscheidung auf Grundlage sorgfältiger Risikoabwägungen getroffen worden sei.

„Wir setzen auf elektronische Fußfesseln und intensive Bewährungsüberwachung, um die öffentliche Sicherheit trotz der Entlassungen zu gewährleisten“, hieß es in einer Stellungnahme. Zudem habe man bereits Maßnahmen ergriffen, um die Überlastung der Haftanstalten langfristig zu reduzieren. Dazu gehöre unter anderem die geplante Erweiterung bestehender Gefängnisse.

Wie reagieren die Hamburger?

In der Bevölkerung sorgt die Nachricht für gemischte Reaktionen. Während einige Verständnis für die Entscheidung zeigen, äußern viele Bürger Besorgnis über die Sicherheit in ihrer Stadt.

„Wenn der Staat nicht mehr in der Lage ist, Straftäter zu inhaftieren, verliert er an Glaubwürdigkeit“, sagte ein Anwohner aus Altona. Andere sehen das Problem in einer mangelhaften Priorisierung der Mittel: „Hamburg hat genug Geld für andere Projekte, warum nicht für den Ausbau von Gefängnissen?“

Der Weg aus der Krise

Die überfüllten Gefängnisse Hamburgs sind ein Symptom eines tieferliegenden Problems. Experten fordern eine umfassende Reform des Strafvollzugs, die sowohl den Bau neuer Haftplätze als auch alternative Strafen für leichtere Delikte einschließt.

Gleichzeitig müsse das Justizsystem effizienter werden, um lange Untersuchungshaftzeiten zu vermeiden. „Es gibt viele Baustellen, die angegangen werden müssen. Von mehr Personal bis hin zu besser

Griff bekommt, bleibt abzuwarten. Die Diskussion zeigt jedoch, dass die Probleme im Strafvollzug nicht isoliert betrachtet werden können. Es braucht eine Kombination aus kurzfristigen Maßnahmen und langfristigen Strategien, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und den Rechtsstaat zu stärken.

Gefängnisbau und Alternativen: Was wird diskutiert?

Ein zentraler Ansatzpunkt in der Debatte ist der Bau neuer Gefängnisse. Hamburg hat seit Jahrzehnten keine neuen Haftanstalten errichtet, obwohl die Stadt wächst und die Zahl der Straftaten in manchen Bereichen steigt. Der Justizsenator kündigte an, dass Pläne für eine Erweiterung der Kapazitäten geprüft würden. Doch auch hier gibt es Widerstand: Kritiker verweisen auf die enormen Kosten und die zeitliche Verzögerung, die mit solchen Projekten einhergehen.

Parallel dazu wird über Alternativen zur Inhaftierung diskutiert. Experten schlagen vor, bei leichten Straftaten vermehrt auf Geldstrafen, gemeinnützige Arbeit oder Hausarrest mit elektronischen Fußfesseln zu setzen. „Nicht jede Straftat erfordert eine Gefängnisstrafe, vor allem dann nicht, wenn es sich um Ersttäter handelt oder keine direkte Gefahr für die Gesellschaft besteht“, erklärte ein Kriminologe.

Der Rechtsstaat unter Druck

Die aktuelle Situation in Hamburg wirft grundsätzliche Fragen über die Belastbarkeit des Rechtsstaats auf. Wie kann ein System, das auf der Durchsetzung von Strafen und der Abschreckung basiert, funktionieren, wenn die Kapazitäten dafür nicht ausreichen?

Kritiker warnen, dass die Glaubwürdigkeit des Justizsystems auf dem Spiel steht. „Wenn Bürger das Gefühl haben, dass Straftäter nicht konsequent verfolgt oder inhaftiert werden, leidet das Vertrauen in die Institutionen“, sagte ein Strafrechtsexperte.

Die Diskussion um Hamburgs überfüllte Gefängnisse ist damit mehr als nur ein logistisches Problem. Sie berührt zentrale Fragen nach der Balance zwischen Sicherheit, Effizienz und Menschlichkeit im Strafvollzug.

Was bleibt zu tun?

Die Situation in Hamburg könnte ein Signal für andere Bundesländer sein, die ähnliche Probleme mit überfüllten Gefängnissen haben. Die Justizbehörden stehen vor der Herausforderung, einerseits die Kapazitäten zu erweitern und andererseits innovative Lösungen zu finden, die den Rechtsstaat stärken, ohne die Ressourcen zu überfordern.

Für Hamburg bleibt abzuwarten, ob die kurzfristigen Maßnahmen – wie die kontrollierte Freilassung von Straftätern – die gewünschte Entlastung bringen oder ob die öffentliche Kritik weiter wächst. Sicher ist: Die Hansestadt muss handeln, um die aktuellen Probleme in den Griff zu bekommen und langfristig ein funktionierendes Strafvollzugssystem zu gewährleisten.